В серии «Церковь в дневниках и воспоминаниях» издательства Сретенского монастыря вышла книга, способная за несколько дней самого приятного чтения сделать своего читателя большим специалистом по истории христианства в Индии, — хотя, конечно, и не в той мере, в какой был им архимандрит Андроник (Елпидинский,1894—1959), русский миссионер и блестящий публицист первой половины непростого XX века, окончивший свои земные дни в Америке.

Его труд «Восемнадцать лет в Индии» был опубликован через год в Буэнос-Айресе, и вот впервые печатается на Родине, которую о.Андроник покинул в 1949 – и как оказалось, навсегда.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Индия

— далекая и загадочная

страна для русского человека. Упоминания

о ней не часто встречаются в древней отечественной

литературе. Из житий святых известен рассказ об

Иоасафе, царевиче индийском, и его отце

Авенире —

повествование, пришедшее на Древнюю Русь в

конце XI — начале XII

века из Византии. Первый отечественный литературный

памятник, сообщающий об этой стране как стране,

просвещенной святым апостолом Фомой, является

«Слово о законе и благодати» киевского

митрополита Илариона, жившего в первой половине XI

века. Много позднее об этой стране упоминает тверской

купец Афанасий Никитин, совершивший свое далекое

путешествие в Персию, Индию и Турцию в 1466-1472

годах. Но в его описании не содержится сведений об

индийских христианах, так как он не смог побывать на

южных территориях Индии.

Архимандрит Андроник (Елпидинский) Восемнадцать лет в Индии. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2012. —384 с. : ил. — (Серия «Русская Православная Церковь в дневниках и воспоминаниях»)

XIX век расширил связи России с ее географическими соседями, в том числе и на Востоке. Православные миссионеры успешно развивали отношения с Древневосточными Церквами: Армянской, Коптской, Эфиопской. Большая заслуга в этом принадлежала архимандриту Порфирию (Успенскому).

Маланкарская Православная Церковь также одна из древневосточных Церквей. По преданию, ее основание восходит к общинам, основанным в Индии апостолом Фомой на так называемом Малабарском берегу (юго-западное побережье полуострова). В V веке церковные общины организационно принадлежали к господствовавшему в Аравии и Северной Индии восточно-сирийскому (несторианскому) патриархату Селевкии-Ктесифона.

Однако «христиане апостола Фомы» не стали несто- рианами. После открытия в 1489 году этого побережья португальцами они начали испытывать сильнейшее давление католических миссионеров.

Насильственная латинизация привела к расколу 1653 года. Наибольшая часть малабарских христиан отделилась от навязываемой унии и через два года присоединилась к Сиро-Яковитской Церкви, преобладавшей на севере. Эта объединенная Церковь носит теперь название Сирийская Ортодоксальная Церковь Индии, ее возглавляет Патриарх-Католикос Востока, а резиденция находится в Коттаяме — административном центре одноименного округа.

Первой попыткой сближения христиан Южной Индии с Русской Православной Церковью была поездка в 1851 году в Константинополь представителей Сирийской Ортодоксальной Церкви Южной Индии к русскому послу для начала переговоров о сближении. Но начавшаяся вскоре Крымская война (1853-1856) помешала этим планам.

Однако индийские христиане не отказались от идеи о сближении с русским Православием. В 1898 году русский путешественник, востоковед и военный переводчик А.И.Выгорницкий писал о своей встрече в одном из крупных городов Южной Индии с индийским архиепископом. Индийский иерарх сообщил, что на юге Индии проживает много христиан Сиро-Персидской (Ассирийской) Церкви, которые не признают главенства Римского папы. Однако с течением времени появляется все более и более затруднений в сохранении своей самостоятельности ввиду большой удаленности от митрополии. Иерарх жаловался на то, что католики усиливают попытки по захвату приходов его Церкви в свои руки, и может случиться, что индусы, оставшись без пастыря, будут обращены в католичество.

Архиепископ просил о принятии

его самого и его паствы в количестве 15 тысяч человек

в Православие, с учением которого они знакомы по

рассказам корабельных священников русского торгового

флота.

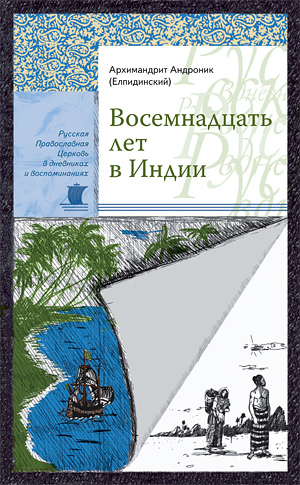

Архимандрит Андроник

Архиепископ составил прошение о принятии в Православие, и это прошение, засвидетельствованное российским консулом, было доставлено в Петербург. Дальнейшее развитие этого дела неизвестно. Возможно, российское правительство, не желая в те годы ухудшать отношения с Великобританией, просьбе индийских христиан не дало ход.

С богословской точки зрения серьезных препятствий к присоединению индийских христиан к Православию не существовало. В 1898 году уже состоялось присоединение к Православию епископа Ассирийской Церкви Мар Ионы с паствою из нескольких сотен ассирийских семей, проживавших на севере Турции и Персии (тогдашнего Ирана). В приграничные с Российской империей земли к ассирийским христианам были отправлены русские священники-миссионеры, которые присоединяли местных жителей к Православию. Урмийская православная миссия успешно действовала вплоть до Первой мировой войны и даже еще некоторое время после начала военных действий.

Социальная катастрофа, постигшая Россию в начале ХХ века, прервала начинавшиеся взаимоотношения индийских христиан с Русской Православной Церковью. Неожиданно этим связям суждено было возобновиться только в начале 1930-х годов. Русские христиане, рассеянные бурей революции по всему миру, стали свидетелями Православия и в этой стране. Особое место в развитии отношений между Русской Православной Церковью и индийскими христианами занимают труды архимандрита Андроника (Елпидинского), который провел в Индии 18 лет и установил тесные отношения с индийскими христианами разных конфессий.

Его отец, Яков Семенович Елпидинский, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию и более 30 лет преподавал церковную историю в Олонецкой духовной семинарии. В 1894 году у него родился сын Андрей — седьмой из двенадцати детей и будущий миссионер. Как и другие его братья, он пошел по стопам своего отца и учился в Олонецкой духовной семинарии, которую закончил в 1916 году.

Уже в годы учебы в семинарии во время чтения учебника церковной истории у будущего пастыря появилась мысль о поездке в Индию. В учебнике по церковной истории очень кратко сообщалось, что на юге Индии живут христиане, близкие к православным и желающие соединения с ними. «Почему никто не съездит туда, — думал Андрей, — если они хотят единения?»

В

это время в разгаре была Первая мировая война, и

выпускник Олонецкой семинарии был призван в армию. Но

и во время пребывания на фронте он не оставлял

надежды продолжить богословское

образование и к своей радости узнал, что

зачислен студентом на первый курс Петербургской

духовной академии. Однако дальнейшие революционные

события в стране помешали ему продолжить учебу, и,

перенеся многочисленные лишения в Финляндии и

Германии, он в 1923 году переехал в Париж. 2 ноября

1925 года на Сергиевском подворье в Париже он был

пострижен в монашество и через две недели рукоположен

во иеромонаха.

Петрозаводск. Олонецкая духовная семинария

Вскоре после этого митрополит Евлогий (Георгиевский) послал отца Андроника в Бельфор — большой промышленный центр Франции Вогезах, почти на границе с Германией. Здесь молодой пастырь организовал православный приход, устроил церковь в предоставленном заводом помещении. Митрополит Евлогий писал: «Монашеская нестяжательность у отца Андроника доходила до смущения принимать деньги за требы. Он решил добиться материальной независимости от прихожан и для этой цели снял дом с большим огородом, который его и питал. Технические его познания давали ему возможность кое-что подрабатывать на заводе Пежо, где он выделывал какие-то гайки. Тем временем зрела в нем мысль о миссионерстве в какой-нибудь дальней стране».

Будучи священником в Бельфоре, отец Андроник подал прошение о переводе его в Индию для духовного руководства рассеянных по этой стране русских православных христиан. Митрополит Евлогий благословил молодого пастыря на это путешествие в качестве монаха-миссионера. На накопленные деньги отец Андроник приобрел все что нужно для церковного обустройства и в июле 1931 года прибыл в Марсель, где поднялся на борт парохода, отплывавшего на Цейлон. Инок ехал по своей инициативе, на свой страх и риск, а также на свои средства, которые ему удалось скопить, работая в течение ряда лет на автомобильном заводе Пежо.

Так начались восемнадцать лет в Индии. Свидетельством пребывания отца Андроника в этой стране является его книга, вышедшая в 1959 году, вскоре после его смерти.

Книга эта замечательна во многих отношениях. Она является свидетельством подвижнических трудов человека глубокой веры, редкого мужества и всецелой преданности своему призванию миссионера. Написана она без притязаний на литературность, но она столь правдива и полна таких интересных наблюдений, что читается она легко и увлекательно. Записки можно рассматривать и как автобиографию русского миссионера, и как живое описание современной Индии, и, наконец, как трактат о единстве Церкви.

Сам автор пишет о себе с истинно монашеским смирением, он не прикрашивает действительности, его голос звучит строго и правдиво.

После многочисленных испытаний о. Андроник поселился на высоком холме в центральной части Траванкора. Он сам расчистил его вершину от тропических зарослей и собственноручно выстроил здесь церковь и свою келью.

Его жизнь на «Сладкой горе» — так она называлась у местных жителей — была подвигом веры, который сопровождался явной помощью Божией. Жизнь в тропической Индии с ее изнуряющим зноем, обильными многочасовыми ливнями, с ее ядовитыми змеями и насекомыми, опасными болезнями — нелегка и в более благоустроенных местах. Поселившись там, где даже сами индусы находили существование нелегким, отец Андроник мужественно преодолел все препятствия, зарабатывая своим трудом на скудное пропитание.

Без прикрас, но с любовью и пониманием знакомит он своих читателей со сложной жизнью Индии в переломные годы ее борьбы за независимость.

Миссионер посвятил большую часть своей книги описанию малабарских христиан и их взаимоотношениям (клириков и мирян) с русским священником, а также вопросу о сближении Малабарской Ортодоксальной Церкви с остальными Православными Церквами.

Эти христиане не были никогда в общении с Православными Церквами византийского обряда, и их развитие проходило вне связи с нашей церковной историей. В течение 2000 лет они жили своей особой жизнью, столь непохожей на нашу. Вместо четырех времен года они знают лишь дождливый и сухой

период. Вместо наших полей, садов и лесов, дающих нам пшеницу, вино и елей, они питаются рисом и кокосовыми орехами. Их плотной стеной окружал многоликий индуизм с его фантастическими храмами и бесчисленными богами. Но несмотря на это, они исповедуют вместе с нами ту же православную веру, прибегают к помощи тех же Таинств и столь близки нам по духу, что мы и они при первой же встрече признаем наше духовное родство и единство.

Малабарские христиане отличаются от

нас и по вере, и по обрядам и обычаям. Они признают

лишь три первых Вселенских Собора, их святцы иные,

чем наши, они служат литургию по древним сирийским

Служебникам и придерживаются многих иных

установлений, нам неизвестных или забытых нашею

Церковью. Они принадлежат не к византийскому, а к

восточно- сирийскому обряду, когда-то

распространенному по всей Азии, а теперь

сохранившемуся лишь в Южной Индии и кое-где в Сирии и

Иране.

Сиро-малабарская церковь святого Иосифа

Его труды и молитвы остались как бы безответными. Отец Андроник не встретил ни подлинного интереса, ни настоящей поддержки своей миссии среди тогдашних руководителей Православной Церкви, разделенной зарубежным рассеянием и административными нестроениями.

В 1949 году отец Андроник, по приглашению архиепископа Иоанна (Шаховского), прибыл в Соединенные Штаты Америки и 11 июля того же года вступил в братство Свято-Тихоновского монастыря (шт. Пенсильвания, г. Саут Канаан). Этот монастырь был основан в 1905 году по благословению епископа Алеутского и Северо-Американского Тихона (Белавина), будущего патриарха Московского.

Вскоре отец Андроник был

назначен инспектором и профессором Свято-Тихоновской

семинарии, основанной при монастыре. Однако чувствуя,

что живая пастырская деятельность, миссионерские

труды, а не лекции его истинное призвание, 3 августа

1950 года отец Андроник был по его просьбе переведен

в Сайфон (шт. Манитоба, Канада) с назначением

администратором приходов в Канаде. В 1952 году отец

архимандрит был переведен на приход Санта- Роза (шт.

Калифорния), где находился три года и где пользовался

исключительным уважением и любовью паствы. 22 июня

1955 года отец Андроник был вновь переведен в

Свято-Тихоновский монастырь, но теперь уже с

назначением настоятелем обители. Вскоре о. Андроник

возобновил и преподавание в семинарии.

Вид главного храма Свято-Тихоновского монастыря

В эти годы в монастыре проживал известный церковный проповедник, духовный писатель епископ Жичский Николай (Велимирович), бывший в 1955-1956 годах ректором Свято-Тихоновской семинарии и знавший отца Андроника по его трудам в Индии. Святитель Николай не раз материально поддерживал русского миссионера в те годы и передавал ему благословения и благопожелания патриарха сербского Варнаввы.

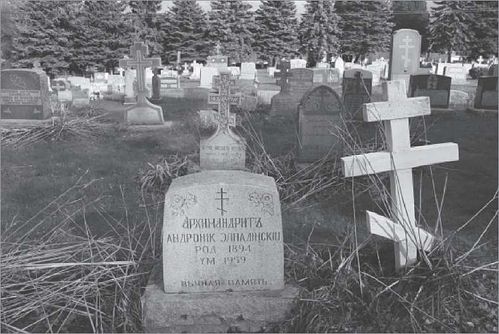

Последние годы перед кончиной отец Андроник посвятил улучшению монастырской жизни, духовному воспитанию братии и привлечению в монастырь новых насельников. Долгие годы тяжелых миссионерских трудов подорвали силы и здоровье энергичного монаха-подвижника, и 30 марта 1959 года, после трех недель болезни, отец Андроник почил о Господе. Похоронен он на монастырском кладбище.

Теплые слова о пастыре, миссионере и христианине были написаны в некрологе. «Во все время своей миссионерской и пастырской деятельности отец архимандрит удостаивался заслуженного признания и любви пасомых и подчиненных. Необыкновенная общительность и приветливость всегда отличали его в отношении к людям, которые с первой же встречи чувствовали к нему глубокое уважение и доверие.

Архимандрит отец Андроник был

человеком на редкость цельным, поборовшим страсти и

не имевшим пороков. Аскет, чистый и всегда умеренный,

он неизменно горел желанием оказать доброе дело,

помочь нуждающемуся. И при этом так, чтобы по

возможности другие об этом не знали. В своей

скромности он всегда старался, чтобы его жизнь и дела

проходили незаметно. Стыдился похвал и смущался от

них как дитя.

Могила архимандрита Андроника на кладбище Свято-Тихоновского монастыря

Его внешний вид бросался в глаза. Крупный и сильно сложенный, как все северяне, он ходил всегда легко и быстро. Всегда был ласков, никогда не раздражался, говорил спокойно, медленно и был добродушен до крайности — по-детски прост и ясен. Был крепкого здоровья и любил физическую работу. И в Америке, будучи настоятелем монастыря, работал физически не покладая рук, как простой монах. Никогда не болел, не жаловался на человеческие немощи».

Каковы же были итоги этой подвижнической жизни? Эпилог книги, написанный уже в Америке, окрашен некоторым разочарованием. Горячее желание о. Андроника объединить Ортодоксальную Церковь Индии с другими Православными Церквами не осуществилось. Конечно, единолично он и не мог бы восстановить единство Церквей, но его подвиг нельзясчитать бесплодным, ибо он поставил перед нашим православным сознанием вопрос чрезвычайной важности о том, что является сущностью нашей Церкви и какие ее стороны следует считать лишь историческими и условными наслоениями.

Наша Русская Церковь, как и другие сестры-Церкви византийского Православия, глубоко укоренена в истории нашего народа. В этом наша и сила, и слабость, так как мы часто являемся пленниками нашего прошлого, славного и трудного. Эта привязанность ко всем особенностям своего обряда мешает не только межправославному сотрудничеству, но еще больше препятствует миссии нашей Церкви вне географических и этнических границ Восточной Европы. Большинство православных не умеет отличать апостольское основание Церкви от часто случайных и позднейших прибавлений. Как часто, например, благочестивые русские считают длинные волосы священников древним установлением, не зная, что этот обычай возник в России уже после Петра Великого и держится до сих пор вопреки запрещению Вселенских Соборов отпускать длинные волосы священнослужителям.

«Отец Андроник окончил свой жизненный путь непонятым и не поддержанным другими православными, — писал в 1960 году в "Вестнике Русского Западно-Европейского патриаршего экзархата" профессор Н.Зернов. Но его труд не пропал даром. В своей бесхитростно написанной книге он поставил перед нашим церковным сознанием важнейший вопрос — верим ли мы во вселенскость нашей Церкви или же хотим обратить ее в застывший осколок византийского обряда. Хочется верить, что его пример миссионерской ревности найдет своих подражателей».

***

Издательство выражает сердечную благодарность архимандриту Закхею (Вуду) и Алексею Павловичу Либеровскому, архивариусу Православной Церкви в Америке, за помощь в подготовке к изданию книги.