Командировка в Смоленск

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся

За в Бога не верящих внуков своих.

К. Симонов

Я приехал в Смоленск по делу, в командировку. К стыду своему признаюсь, что прожив полвека в Москве, объездив Россию от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского, я впервые оказался в Смоленске. Сколько раз проезжал я мимо него, глядя из окна поезда, не видя ничего кроме вокзала и близ стоящих зданий… И вот, наконец, я здесь по-настоящему.

|

| Смоленский кремль |

Много раз, читая о старинных и более близких нам событиях русской истории, я замечал, что Смоленск оказывался в самой их гуще. Но все эти яркие, кровавые и героические события не обретали в моей душе зримого образа реального города, его улиц, жителей, памятников, храмов… Он оставался для меня чужим – «литературным», «летописным» городом из книг, учебников и путеводителей. И вот наконец выдалась возможность приехать и увидеть все самому, пройти по его мостовым, коснуться рукою его камней, вдохнуть воздух его славы, поклониться честным могилам и святым церквям…

Когда я приехал в Смоленск, стоял конец сентября, дождливый и холодный. Временами выглядывало солнце – ненадолго, словно возвращалось лето, но потом его опять закрывали тучи, снова начинал моросить мелкий противный дождик…

Первым делом я пришел в Лопатинский сад – городской парк, разбитый на месте Королевского бастиона – земляного вала, возведенного в проломе кирпичной крепостной стены, опоясывающей город с XVI века. Замкнутый в плане бастион с внутренней стороны стены когда-то окаймлял широкий ров, превращенный теперь в городской пруд для езды на водных велосипедах.

Пока я осматривал и фотографировал скромный памятник генерал-майору Антону Антоновичу Скалону, погибшему 5 августа 1812 года при обороне Смоленска, мимо меня к мосту через пруд успели поочередно пройти несколько свадебных процессий: счастливые молодые пары в сопровождении веселых друзей. «Наверное, в Смоленске так принято, – решил я. – В день свадьбы все приезжают сюда».

|

| Смоленск. Горбатый мост |

По новомодному обычаю, замеченному мною в столице и других русских городах, перекинутый через ров пешеходный мостик превратился в место паломничества новобрачных, которые увешали его перила большими и маленькими «замками счастья». Их крепость и неразъемность в сочетании с именами молодоженов на них должны, видимо, символизировать прочность и нерушимость брачных уз – зыбкую надежду современного человека хоть как-то предохранить от развала слабеющий институт брака.

Давно уже канули в лету те времена, когда, стоя под венцом, новобрачные пред Богом и людьми обещали друг другу верность до гроба и за гробом и действительно держали свое слово. «Господи Боже наш, славою и честью, венчай их», – воздев руки горе, трижды призывал на них благодать Святого Духа служитель Божий, навеки соединяя дотоле две отдельных судьбы в одну, а тела – «в плоть едину». Некогда ковчежец освященного церковного вина, поочередно испиваемого женихом и невестой из рук венчающего их священника, действительно становился символической чашей не только их общих радостей, но и испытаний, которые они достойно переносили несмотря ни на что. Труды, скорби и войны могли разлучить их тела, но не души. Ибо «крепка, как смерть, любовь»[1] и ей не подвластна! Примеры?

|

| Портрет Александра Алексеевича Тучкова |

В 1811 году у них родился сын, но Маргарита все еще оставалась с мужем. К 1812 году Тучков получил в командование 1-ю бригаду знаменитой 3-й дивизии генерал-лейтенанта П.П. Коновницына. По вторжении Бонапарта в Россию Ревельский полк и бригада Тучкова в составе 1-й Западной армии отступали к Смоленску. После сражения при Какувячине (близ Витебска), опасаясь за жену и малютку сына, Александр упросил Маргариту уехать из действующей армии, лишив себя своего ангела-хранителя во плоти, каковым была для него супруга все эти годы. Пока Маргарита с сыном ехала по Смоленской дороге в Москву, Александр Тучков 5 августа защищал Малаховские ворота Смоленска, а потом бился под командованием своего брата Павла, Тучкова 3-го[2], у Валутиной горы (при Лубино) против корпусов Нея, Мюрата и Богарне…

Александр Тучков погиб при Бородино. Его вдова основала там Спасо-Бородинский женский монастырь. После смерти сына приняла монашеский постриг и вскоре стала игуменьей. Кроме дел благотворительности, оказания помощи нуждающимся особенной обязанностью послушниц и монахинь Спасской обители была ежедневная молитва «о вождях и воинах, за веру, царя и Отечество живот свой положивших». Святитель Игнатий (Брянчанинов), посетивший в 1847 году Спасо-Бородинский монастырь, сравнил молитвенный подвиг монахинь обители с подвигом сынов Отечества, выполнивших свой воинский долг на Бородинском поле: «Теперь верные дщери России совершают свой долг: над прахом жертв любви к Отечеству они принесли себя в жертву Богу, приносят непрестанную жертву молитв о себе и о павших в сражении сынах России»[3].

Построенный Маргаритой Тучковой храм Спаса Нерукотворного на Бородинском поле стал не только первым памятником героям Бородинской битвы, но еще и памятником любви и верности всех русских женщин[4].

***

|

| Игумения Мария (Тучкова) |

«С годами ты все больше становишься занудой и брюзгой, – говорю я себе, фотографируя пришедшую на мост очередную свадьбу. – Порадуйся за них. Они так молоды и счастливы… Сейчас им верится, что вся их жизнь будет так же наполнена нежностью, легкостью и радостью, как играет воздушными пузырьками шампанское в их пластмассовых стаканчиках. Им верится, что “горько” бывает только на словах, это лишь пожелание веселых друзей, чтобы дольше и слаще был поцелуй…»

Маленький мальчик в аккуратном костюме и белой рубашке, скучающий среди пьющей, целующейся и кричащей компании взрослых, хватается за перила руками и, перегнувшись, с интересом разглядывает зеленую воду пруда.

Через шумную веселую толпу на мосту пробираются две старушки и, выбравшись на гребень моста, начинают спускаться по его мокрой горбатой спине, держась руками за перила и сторожко переставляя свои дряхлеющие ноги.

– Отродясь такого обычая не видала, – говорит одна.

– Да уж, это всё потому, что все из деревень в город подались, – отвечает ей другая.

– Замков-то, замков-то сколь навесили, это ж страсть. Хоть в магазин не ходи…

– Ключей только нет, – в тон ей добавляю я, когда они поравнялись со мной. – А без них ни снять, ни взять. Пропадает добро-то…

Старушка лучезарно улыбается, признав во мне своего союзника.

– Если только отмычки подобрать… – скрыто иронизирую я.

– И то верно, отмычки… – кивает она.

|

Дались же нам эти замки. Старость не в радость, а в зависть. Завидует, завидует молодым – их брызжущему здоровью, радости, будущему, которого старость уже лишена. Да-а, «Всё в прошлом» – великая картина кисти негромкого мастера – Василия Макарова: заколоченный досками полуразвалившийся барский дом, сухие деревья, сидящая в кресле у крыльца избенки престарелая барыня в белом чепце да еще крепкая верная ей служанка с вязаньем в руках. Такова жизнь. Молодость проходит. Старость неизбежна. Остается память – о прошлом, о добром, о славном… И об ошибках, грехах и упущенных возможностях, к сожалению, тоже.

Что ж это я опять за свое… Да пусть себе молодые веселятся, вешают свои замки… Мешают они что ли кому? Лишь бы жили дружно и мирно, рожали да растили здоровых детишек (вон бегают на перегонки по аллее, готовятся к завтрашнему забегу в честь «Дня города»). Лишь бы в конце жизни могли сказать о них, что «жили они долго и счастливо и умерли в один день», как писали в старинных романах.

Я оставил молодых и, перейдя мост, подошел к памятнику защитникам Смоленска.

Август 1812-го

Пройдут времена; лета обратятся в столетия, и настанет опять для некоего из царств земных период решительный, подобный тому, который ныне покрыл Россию пеплом, кровью и славой.

Ф.Н. Глинка. Письма русского офицера

|

| Смоленск. Памятник 1812 г. Фото: С.М. Прокудин-Горский, 1912 г. |

«Русских генералов: убито 2, ранен 1, воинов выбыло из строя до 9600, – читаю я скупые строки на памятнике. – Неприятеля: генералов убит 1, ранено 3, воинов выбыло из строя до 20 000».

Числа почти ничего не говорят ни уму ни сердцу. Статистика бесстрастна. За ней трудно увидеть реальных людей – их чувства: боль, страдание, страх или восторг, вдохновение и ярость боя… Поэтому хорошо, что есть воспоминания очевидцев, труды историков, книги писателей, которые хотя бы пытаются передать нам непередаваемое, нами непережитое... Благодаря им с детских лет живет во мне благоговение и преклонение перед подвигом русских солдат 1812 года. То, что я узнал много лет спустя, расцветило детскую картину новыми красками – славными и страшными.

Летом 1812 года две разъединенные русские армии долго, но в полном порядке отступали перед превосходящими силами противника. В обеих армиях этим были недовольны многие. Ползли слухи об измене высшего командования, в котором-де одни «немцы», а русских почти нет. Может, еще и поэтому к арьергардным боям и солдаты, и офицеры относились с таким рвением и жаждой самопожертвования. Однажды 4-й пехотный корпус генерала А.И. Остермана-Толстого из 1-й Западной армии Барклая де Толли прикрывал дорогу на Витебск и целый день сдерживал наступление французской армии под селением Островно. Графу Остерману доложили, что некоторые полки понесли тяжелые потери от неприятельской картечи, и спросили, что он прикажет делать: «Ничего не делать, – ответил он. – Стоять и умирать!»[6] Это не было героизмом за чужой счет: в 1812 году генералы часто ходили в штыковую атаку наравне с рядовыми солдатами и так же получали ранения или погибали от вражеского штыка, пули или ядра (позже, в 1813 году, в бою под Кульмом, Остерману ядром оторвало руку, и он мужественно перенес ее ампутацию, причем без обезболивания, которого в то время еще не изобрели). Благодаря своим словам Остерман-Толстой приобрел тогда широкую известность в русской армии.

Тому, как отступали русские армии, удивлялись даже враги. Под Витебском французы заняли оставленный русскими войсками лагерь, и адъютант Наполеона Сегюр, поражаясь царившему там порядку и чистоте, записал: «В их поражении было как будто больше порядка, чем в нашей победе! Побежденные, убегая от нас, они давали нам урок! Но победители никогда не извлекают пользу из таких уроков – может быть, потому, что в счастье они относятся к ним с пренебрежением и ждут несчастья, чтобы исправиться…»[7]

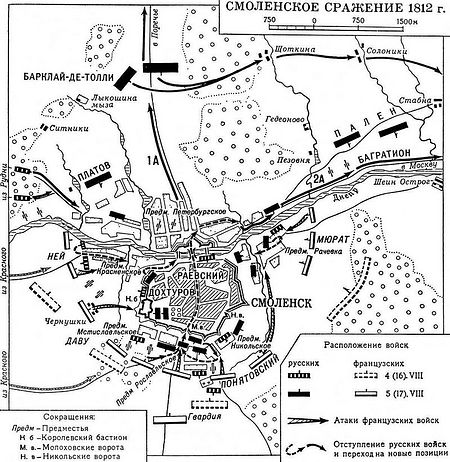

Отступая с тяжелыми боями вглубь России, две русские армии смогли соединиться лишь под Смоленском. После арьергардных боев 27-й пехотной дивизии генерала Д.П. Неверовского под Красным 2 августа и тяжелейшей обороны Смоленска под руководством генерала Раевского в течение всего дня 4 августа настал день предпразднования Преображения Господня.

5 августа

Вечером 4 августа Баркалай-де-Толли и Багратион, видя приготовления Наполеона к генеральному сражению и сознавая, что последний может обойти их с левого фланга и перерезать дорогу на Дорогобуж и Ельню, отсекая их от Москвы и южных губерний (источника резервов и снабжения русской армии), принимают решение, что 2-я армия переходит на Московскую дорогу для ее защиты от французов. При этом Багратион надеялся и просил Барклая отстаивать Смоленск до последней крайности.

|

В ночь с 4 на 5 августа 7-й корпус генерал-лейтенанта Раевского был заменен 6-м корпусом генерала от инфантерии Дохтурова, которому дополнительно придали 3-ю дивизию Коновницына, а также оставили 27-ю дивизию Неверовского и 6-й егерский полк 12-й дивизии Колюбакина из корпуса Раевского[8]. Солдаты из сменяемых полков не хотели уходить и «просили оставить их драться, уверяя, что они не устали»[9]. В эти дни сам Дохтуров был еще слаб после перенесенной недавно болезни, поэтому Барклай прислал спросить его, позволит ли ему здоровье возглавить оборону Смоленска, на что тот сказал: «Если умереть мне, так лучше на поле чести, нежели бесславно на кровати»[10].

К утру 5 августа численность войск, оборонявших Смоленск, была доведена до 25 тысяч[11]. Войска разместили резервы под прикрытием крепостных стен, русская артиллерия заняла земляные бастионы перед стенами крепости. На высотах правого берега Днепра для поддержки обороны были установлены сильные батареи: город на левом берегу прекрасно просматривался с высот другого берега. Корпус Раевского направился на соединение с армией Багратиона, стоявшей на Московской дороге. 1-я армия Барклая осталась защищать город.

Уже к концу дня 4 августа французская армия полукольцом расположилась вокруг Смоленска. От Красненского предместья ниже города по течению Днепра до Рачевки вверх по реке были развернуты пехотные дивизии из корпусов Нея, Даву и Понятовского. Далее кавалерийские корпуса Мюрата. В резерве стояла гвардия. Численность названных войск – 140 тысяч. Корпус вице-короля Евгения Богарне[12] позади всех между Корытнею и Красным прикрывал тыл. Корпус Жюно, назначенный для поддержки Понятовского, сбился с пути и прибыл к Смоленску лишь вечером 5 августа[13].

На правом фланге Дохтуров поставил 24-ю дивизию Лихачева, 7-ю дивизию Капцевича на левом фланге, 27-я дивизия Неверовского осталась в Раченском предместье, а 3-я дивизия Коновницына – в резерве.

До 3 часов по полудни 5 августа бой ограничивался перестрелкой: Наполеон надеялся выманить русскую армию на генеральное сражение на левом берегу Днепра, но осторожный Барклай-де-Толли «не вступил в решительное сражение для спасения Смоленска, а отдал его в жертву дорогою ценою»[14].

Сегюр вспоминал, что «5 августа, на рассвете, Наполеон проснулся с надеждой увидеть русскую армию перед собой, но поле битвы, приготовленное им, оставалось пустынным, и, тем не менее, он упорствовал в своем заблуждении». Когда Наполеону сообщили об отходе русской армии по Московской дороге, он сам было поскакал к Шеинову острогу убедиться в этом, но, по свидетельству Сегюра, «проехав несколько верст, он утомился и вернулся»[15]. Французы попытались было найти брод, чтобы часть их армии перешла Днепр и отрезала отступление русского арьергарда, защищавшего Смоленск. «Но кавалеристы, посланные отыскивать брод, проехали две мили и ничего не нашли; они только утопили нескольких лошадей. Между тем существовал широкий и удобный брод всего в одной мили расстояния над городом!» – сокрушался потом Сегюр.[16]. После этого Наполеон «стал смотреть на Смоленск лишь как на проход (через Днепр. – В.Н.), которым надо было завладеть силой и притом немедленно». Мюрат возражал ему и уговаривал отказаться от штурма, но Наполеон был непреклонен. В середине дня 5 августа «был отдан приказ начать общий приступ»[17]: Ней шел вдоль Днепра на правый фланг русских – Красненское предместье, Даву – в центр – на Мстиславское предместье и Малаховские ворота, Понятовский с поляками – на Раченку и Никольское предместье (левый фланг русских).

|

Французы шли на битву из любви к обожаемому императору (желая удачным штурмом сделать ему подарок ко дню рождения), русские – из любви к Отечеству, родной земле, ее святыням, поругаемым врагом. В бою это внутреннее чувство оборачивалось во вне своей противоположной стороной – яростью и ненавистью к тем, кто противостоял предмету их любви.

Истомленные бесконечным отступлением русские солдаты под Смоленском так жаждали боя, что командиры не могли их сдержать, – те самовольно бросались в штыковую атаку, несмотря на приказ не покидать рубеж обороны. Особенно этим отличались полки 24-й дивизии Лихачева, сформированные из сибиряков, в первый раз дравшихся с французами[18]. Вот показания сухого, деловитого И.П. Липранди[19]: «С рассветом… началась перестрелка в цепи стрелков, расположенных вне города. Перестрелка эта все более и более усиливалась по мере сгущения французской передовой цепи. В 10 часов приехал Барклай-де-Толли и остановился на террасе Малаховских ворот… Вправо от помянутых ворот за форштатом расположен был Уфимский полк. Там беспрерывно слышны были крики “ура!”, и в то же мгновение огонь усиливался. В числе посланных туда с приказанием: не подаваться вперед из предназначенной черты – был послан и я с подобным же приказанием. Я нашел шефа полка этого генерал-майора Цыбульского в полной форме, верхом в цепи стрелков. Он отвечал, что не в силах удержать порыва людей, которые после нескольких выстрелов с французами, занимающими против них кладбище, без всякой команды бросаются в штыки. В продолжение того времени, что генерал-майор Цыбульский мне говорил это, в цепи раздались “ура֨”. Он начал кричать, даже гнать стрелков своих шпагою назад, но там, где он был, ему повиновались, и в то же самое время в нескольких шагах от него опять слышалось “ура!” и бросались на неприятеля. Одинаково делали и остальные полки этой дивизии… в первый раз здесь сошедшиеся с французами… Ожесточение, с которым войска наши, в особенности пехота, сражались под Смоленском… невыразимо. Нетяжкие раны не замечались до тех пор, пока получившие их не падали от истощения сил и течения крови»[20].

Тем не менее, кавалерийская атака французской дивизии Брюйера опрокинула наших драгун, отошедших за стены через Малаховские ворота, в которых погиб генерал Скалон.

В результате артобстрела батарей Понятовского загорелись Никольское и Раченское предместья. Поляки ворвались туда и дошли до самых крепостных стен, но, не имея лестниц, отступили с большими потерями. В рукопашной схватке был заколот польский генерал Грабовский и ранен генерал Зайончек. В это время Ней захватил Красненское предместье и выстроил дивизию Маршана против Королевского бастиона, но атаковать не решился. Однако главный удар Наполеон направил на Малаховские ворота. Дивизии Морана, Гюдена и Фриана из корпуса Даву захватили Мстиславльское и Рославльское предместья, откуда Капцевич и Коновницын были вынуждены отступить за крепостные стены. При этом у русских в цепи стрелков был убит генерал Балла[21].

Офицер русского полка вспоминал: «Нам приказано шаг за шагом с боем отступать к Малаховским воротам; когда же, по свершении отступления нашего, французы заняли форштат и поместились в домах, из которых стреляли по нас, стоящих на эспланаде, Неверовский приказал уничтожить там засевшего неприятеля и сжечь форштат; охотники, взяв палительные у артиллеристов свечи, подбежали к домам, зажгли оные и в ту же минуту атаковали каждый дом. Французы с поляками, там находившиеся, редко который спасся. Наши солдаты брали в плен некоторых французов, но все поляки были жертвами мщения и презрения»[22].

Интересен взгляд на сражение и с противоположной стороны. «Наш полк получает приказ от маршала Даву идти вперед и нападать, – пишет француз Франсуа. – Мы теряем много людей, строясь к сражению под пальбою пушек русских; но мертвые на своем месте, так как мы находимся на кладбище… Мы стоим на небольшом расстоянии от города, и потому наш полк обстреливается не только орудиями с вала, но еще пушками с башни, которые нас сильно терзают… В три часа орудия установлены по всей линии и выпускают адский огонь. В четыре часа начинается жаркая пальба по предместьям. В пять часов мы отталкиваем неприятеля, идем в штыки, добираемся до прикрытого пути. Тогда битва делается ужасною. Несмотря на убийственный огонь русской артиллерии, мы захватываем укрепленные предместья, действуя все штыками, доходя даже до самого жерла пушек»[23].

Не менее красноречив и барон Денье[24]: «Стены города были снабжены большим количеством орудий, но самый сильный и уничтожающий огонь шел с батарей, поставленных русскими на высотах внутри города. Император сам поставил нашу артиллерию на позиции, и атака началась. Неприятель, силы которого совершенно не убывали, оказал упорное сопротивление геройским усилиям наших солдат. Их гранаты и картечь опустошали наши ряды, и русские, то нападая, то отступая, отстаивали шаг за шагом каждую пядь земли до тех пор, пока уже к вечеру они быстрым натиском не были отброшены к стенам города»[25].

«5 числа, с ранней зари до позднего вечера, 12 часов продолжалось сражение перед стенами, на стенах и за стенами Смоленска, – писал участник боев. – Русские не уступали ни на шаг места; дрались как львы. Французы, или, лучше сказать, поляки, в бешеном исступлении лезли на стены, ломились в ворота, бросались на валы и в бесчисленных рядах теснились около города по ту сторону Днепра»[26]. Другой очевидец записал в дневнике: «Я видел храброго генерала Дохтурова в самом опасном месте под сильным перекрестным огнем в воротах Смоленска. Улицы предместья были запружены трупами, меховыми шапками французских гренадер и разными частями вооружения. Это было наглядное свидетельство того, что неприятель несколько раз врывался в предместье и каждый раз был откинут нашими войсками»[27].

Русские войска несли большие потери. Офицер 50-го егерского полка Н.И. Андреев, по обязанностям адъютанта бывавший и в городе, и в предместье, вспоминал этот день: «Баталион убавился более половины. Два ротные командира наповал были убиты; один из них убит возле своего дома, поручик Кунцевич, двое тяжело ранены, а прочих офицеров со мною на лицо из 21 оставалось 8… Первый день приступа неприятеля по большой части все были поляки и итальянцы; но на второй всех племен. Зрелище ужасное! Город горит, людей бьют, крик, стон, стукотня и трескотня с пожаром…» Бывали, конечно, и курьезы. «Я, проводя последний день в стрелках, был удивлен по возвращении на место к баталиону: опустя руку в карман и вынув табакерку, заметил, что она разбита в дребезги, над карманом пробито. Осмотрел лошадь и нашел сзади в седле пулю, завязшую в обруче железном…»[28].

|

| А.Ю. Аверьянов. Сражение за Смоленск |

Около 5 часов пополудни наступила наиболее страшная минута для защитников Смоленска. Войска корпуса Даву при содействии поляков Понятовского повели настойчивый приступ против Малаховских ворот, переходя через сухой ров и оттесняя русских в город. Дохтуров запросил подкрепления у Барклая, который ответил, что от его «мужества зависит сохранение всей армии», и прислал 4-ю пехотную дивизию принца Евгения Вюртембергского[29] и лейб-гвардии Егерский полк.

Когда они переправились через реку и вошли в город, их взору открылась ужасная картина. Снаряды французских орудий, попадая в крепостные зубцы, разбивали их и поражали осколками камней стоявших за стеной солдат. Ядра и гранаты разрушали и поджигали городские строения, в основном деревянные, попадали в стоявшие на улицах и площадях воинские колонны, убивали горожан. Располагаясь за крепостными стенами и не участвуя в боевых действиях, войска, тем не менее, несли тяжелые потери. По городу шли толпы раненых. «Тысячи страдальцев с разрубленными лицами, с истерзанными членами, которых путь обозначен струями крови, наполняли улицы между пылающими строениями, а неприятельские ядра и гранаты, поражая искавших спасения и устилая город их трупами, увеличивали общее смятение»[30].

«Принц Евгений с Егерским полком и Коновницын с частью своей дивизии кинулись на врага, приступавшего к Малаховым воротам, и опрокинули его ряды. В этом месте продолжался жесточайший бой. Прислуга и лошади стоявших там наших четырех орудий были истребляемы и сменяемы несколько раз. Немногие из бывших с Коновницыным остались невредимы. Сам он был ранен пулей в руку, но не оставил сражения и даже не позволил сделать себе перевязку до окончания боя. Принц Евгений с егерями отбил у французов прикрытый путь. Атаки поляков в Раченке также были отбиты»[31].

Д.В. Душенкевич в воспоминаниях описывает, по-видимому, этот же момент боя: «Сражение повсюду усиливалось более и более; за уничтожением форштата французы пытались открытою силою – дистанционными колоннами, беглым маршем стройно подведенными, – атаковать наши ворота, но общий голос “Ребята, в штыки! Ура!” опрометью поворотил французских удальцов за сгоревший форштат, в овраги, там находившиеся, после чего они начали бомбардировать город, а нам велено взобраться на стены, оный окружающие»[32].

К вечеру французы в целом овладели предместьями Смоленска, но не могли продвинуться дальше старой крепостной стены. Как пишет Сегюр, русские «были внезапно отброшены назад, за свои стены, и все, кто не хотел укрыться туда, погибли. Однако, идя на приступ, наши атакующие колонны оставили длинный и широкий кровавый след – массу раненых и убитых. Один батальон, стоявший флангом к русским батареям, потерял целый ряд одного из своих взводов: одно ядро сразу уложило 24 человека»[33]. Оценивая штурм Смоленска, Сегюр с грустью замечает, что «ошибка Нея, накануне сделанная одним из его батальонов, по приказанию Наполеона теперь была повторена целой армией. Но первая обошлась французам в 300–400 человек, вторая – в 5–6 тысяч!»[34].

Видя безрезультатность всех усилий взять Смоленск приступом, Наполеон приказал батареям усилить обстрел города. Более ста орудий несколько часов бомбардировали Смоленск разрывными снарядами, сея разрушения и распространяя пожары. Что при этом творилось в самом городе, можно себе представить по впечатлениям участников его обороны.

«Какому ужасному смятению внутри стен был я свидетель: жители, прежде надеявшиеся отражения неприятеля, оставались в городе, но сегодняшнею жестокою усиленною атакою убедились, что завтра город не будет наш. В слезах отчаяния кидались в храм Божией Матери, там молятся на коленях, потом спешат домой, берут рыдающие семейства, оставляя жилища свои, и в расстройстве крайнем отправляются через мост. Сколько слез! Сколько стонов и нещастий, наконец сколько жертв и крови!!!»[35].

«Наполеон приказал жечь город, которого никак не мог взять грудью, – пишет другой очевидец. – Злодеи тотчас исполнили приказ изверга. Тучи бомб, гранат и чиненных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. И дома, церкви и башни обнялись пламенем – и все, что может гореть, – запылало!.. Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, треск разрывающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жен и детей, целый народ, падающий на колени с возведенными к небу руками, – вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце!.. Толпа жителей бежала от огня, полки русские шли в огонь; одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с ранеными…»[36].

Попытки французов сделать в крепостной стене пролом с помощью артиллерийского обстрела не увенчались успехом. «Ничего нельзя было сделать, – пишет А.А. Жомини. – Около самого города, который неприятель мужественно защищал, Наполеон велел собрать всю запасную артиллерию, чтобы пробить брешь в стене, но напрасная попытка: ядра застревали в этих огромных каменных стенах, не производя им никакого ущерба»[37].

С хорошим запасом строили наши предки, если 12-фунтовые французские пушки с близкой дистанции оказались бессильны против стен, которые за 200 лет до того возвел Федор Конь.

«Мы с трудом взобрались на стены по обрушенным самим временем ходам, – вспоминал участник боев, – заняли все бойницы и какую величественно-грозную картину обозревали! Начинало вечереть, пыл сражения вокруг не укрощался; превращенный в пепел форштат, как пламенное озеро, разделял нас от французских полчищ, густо обнявших и почти непрестанно порывающихся занять Смоленск; во многих местах пылал уже древний город, а догорающие башни стен его с треском и шумом сильным валились на нас, окружавших оные. Поистине виды жалостные со всех сторон поражали глаза и сердце россиян»[38].

|

| Перед Смоленском 5 августа 1812 г., 10 часов вечера. Христиан Вильгельм Фабер дю Фор |

В 7 часов вечера был предпринят еще один штурм, но и он был отбит. В 9 часов канонада смолкла на всех пунктах обороны[39]. Французы потеряли не менее 8–10 тысяч человек[40]. Смоленск и мост через Днепр оставались в русских руках. По донесениям Барклая, за этот день русские потеряли 4 тысячи человек[41].

«В глубокие сумерки вынесли из города икону Смоленской Божией Матери. Унылый звон колоколов, сливаясь с треском распадающихся зданий и громом сражений, сопровождал печальное шествие это. Блеск пожаров освещал его. Между тем черно-багровое облако дыма засело над городом, и ночь присоединила темноту к мраку и ужас к ужасу. Смятение людей было так велико, что многие выбегали полунагими и матери теряли детей своих. Казаки вывозили на седлах младенцев из мест, где свирепствовал ад. Наполеон отдал приказ, чтоб Смоленск взят был непременно 5 числа; однако ж русские отстояли его грудью, и 5 числа город не был взят… Теперь Смоленск есть огромная груда пепла; окрестности его – суть окрестности Везувия после извержения»[42].

Богданович пишет: «В сумерки чудотворный образ Смоленской Божией Матери был вынесен из города и вручен войскам как священный залог победоносного возвращения их в древний город, обреченный временно в жертву»[43].

В ночь на 6 августа войска 1-й Западной армии, находившиеся непосредственно за Смоленском на правом берегу Днепра, отошли на позицию по обе стороны Пореченской дороги. В то же время русские войска, оборонявшие Смоленск, покинули пылающий город. Ожесточение солдат было так велико, что они не хотели исполнять приказ об отступлении. В 4 часа утра последними оставили город дивизии Коновницына и принца Евгения Вюртембергского. Они развели плавучие мосты и сожгли постоянный[44]. Егеря заняли Петербургское предместье[45] и, ведя перестрелку, не пускали французов на правый берег Днепра.

(Продолжение следует.)