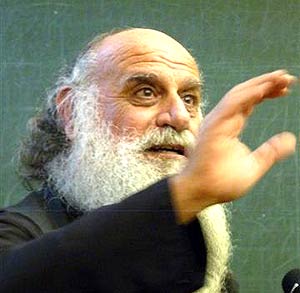

Протоиерея

Савву Михаилидиса, клирика храма

святого Стиллиана в Лимассоле, на

Кипре, хорошо знают и в России. Знают благодаря

его делам: несколько лет назад в

Лимассоле он создал приют для женщин (в

основном из бывших республик СССР),

ставших жертвами сексуальной

эксплуатации. Отец Савва был одним

из создателей организованного на Кипре

«Союза друзей славянских

Церквей», который помогал детским

монастырским приютам в России. Сейчас греческий

священник собирает средства на

восстановление разрушенного храма в

российской глубинке — в селе

Кольцово Калужской области (мы

рассказывали об этом в № 11 журнала

«Православие и

современность»). В 2008 году Русская

Православная Церковь

наградила протоиерея Савву Михаилидиса

орденом преподобного Сергия Радонежского III степени.

Собеседника с первого взгляда покоряют не

только обширные познания отца Саввы, но,

в первую очередь — его неподдельный

и неоскудевающий интерес к миру и каждому

человеку. В один из кратких

приездов отца Саввы в Россию

мы встретились с ним, чтобы расспросить о

жизни: об истоках его веры, любви к

России, той пастырской ревности, которая не

угасла со временем…

— Отец Савва, расскажите,

пожалуйста, о себе: как Вы пришли к

пастырству?

— Христианское воспитание я получил,

главным образом, в гимназии (в греческой

системе образования гимназией называется

средняя школа), потому что в Греции и на Кипре

всегда преподавался Закон Божий, как в

начальной, так и в средней школе. У нас был очень

хороший учитель, глубоко верующий человек, его

звали Михаил Михаилидис (но мы однофамильцы, не

родственники). Он был не священник

— мирянин. У нас многие из тех, кто получил

богословское образование, не принимают сан, а

преподают в школах. Я сам на протяжении пятнадцати

лет до рукоположения преподавал Закон Божий в

средней школе. Пример учителя побудил меня поступить

на богословский факультет Афинского

университета, что стало для меня первым шагом

к священству. Этому моему решению

способствовала в большой мере и книга

«Следуй за мной» пламенного проповедника и

миссионера, тогда архимандрита, затем митрополита

Августина (Кантиотиса) — правящего

архиерея Флоринской епархии Элладской

Православной Церкви. Должен

вам сказать, что для моего поколения, к счастью,

телевизор не был педагогом, и мы читали много книг.

Я помню, что почти все мои соученики читали

Достоевского и Толстого.

— Для нас наиболее привычны два

пути обретения веры — христианское

воспитание в семье и собственный

духовный поиск. Почему же для Вас

— человека, выросшего в

православной стране,— наиболее

важными оказались школьные уроки?

— Несомненно, идеалом является правильно

устроенная семья, «малая Церковь», где

дети получают христианское воспитание благодаря

наставлениям своих родителей, главным

образом, видя перед глазами пример их

собственной жизни. В моей жизни так не

произошло. Моя мама была верующая женщина, она

ходила в церковь, а папа не ходил. Знаете, на

мальчика это оказывает плохое влияние, потому

что для него больше важен пример отца. Я так

счастлив, мой отец все же умер по-христиански.

Накануне кончины он исповедался одному моему

другу-священнику (я тогда был диаконом) и ночью,

после причастия, умер на моих руках...

Но в целом греческое общество больно сегодня

разными болезнями, и полностью христианских семей

относительно немного. Здесь сыграла свою роль,

помимо других факторов, и революция в

России. Расскажу Вам о том, что сам пережил, будучи

ребенком, подростком, в моем селе около 50 лет тому

назад. Наше село Мандриа расположено в очень

живописном месте внутри острова: горы на

юге покрыты виноградниками, на севере

простирается прекрасный лесной массив Троодос,

протекают две речушки, вокруг множество

садов с яблоневыми и другими фруктовыми

деревьями… Жителей насчитывалось

около 600, и большинство были родственниками

между собой. Эту идиллию нарушали политические страсти и

разница идеологий: половина сельчан были

«левыми», коммунистами, половина

— «правыми», националистами. У них

даже были отдельные кофейни, куда ходили только

правые или левые. Это очень по-гречески,

понимаете? Они могли работать вместе, могли

вступать в брак между собой, но все-таки

кофейни у них были — разные.

Тот, кто считал себя коммунистом, вовсе не

обязательно был неверующим. В

большинстве своем это были простые и честные

люди, которые страдали от общественных

несправедливостей и

ростовщичества. Им казалось, что

утверждение коммунистической идеологии

приведет к более справедливому устроению

мира. Пример — мой дедушка со стороны моей

матери. Он был хороший, честный человек, но

никогда не ходил в церковь. Он родился

около 1880 года и после революции в России,

когда начали распространяться и у нас, как и во

всем мире, коммунистические идеи, стал одним из

вождей левых в селе. Ему даже дали

прозвище — Сталин. Интересно, что три его сына

переехали в капиталистическую Америку, в

Нью-Йорк. В то же время старший его сын был

очень благочестивым христианином, а я, его

внук, сделался священником.

— Насколько я знаю, Вы получили образование в Греции и Европе…

— Затем я учился на богословском факультете

Афинского университета и в 1971 году получил

свой диплом. В Афинах я жил в

студенческом общежитии православного

богословского братства «Сотир» и

работал в типографии этого братства. Это очень

известное братство богословов,

которое много сделало для внутренней

православной миссии в Греции.

Многие из наших студентов, живших в том

общежитии, стали священниками и архиереями.

Жизнь в братстве помогала людям,

думающим о священстве, в городе, где

бывают большие искушения, сохранить чистоту тела и

души. У нас продолжают эту старую традицию: во

священники рукополагаются только те, кто сохранил

чистоту до брака.

— Именно тогда у Вас возник

интерес к России?

— На последнем году учебы в университете

я начал учить русский самостоятельно: по книгам и

пластинкам, и в основном освоил

грамматику. Другие студенты посмеивались над моим

страстным желанием изучить русский язык. Россию, старую

Россию, я узнал и полюбил в школьные годы, читая

книги Достоевского и Толстого. Возможно, что

сегодня русские люди не осознают, что их писатели-классики

являются наилучшими представителями России на

Западе. А затем я поехал на шесть месяцев на Афон,

в русский монастырь святого

Пантелеимона, и немножко лучше научился

говорить по-русски. Хорошо помню настоятеля отца

Авеля [1]. Он приехал на Афон

с группой монахов из Советского Союза. Я очень

рад, что смог повстречаться с ним снова

— незадолго до его смерти, в

Иоанно-Богословском монастыре под Рязанью. Я

напомнил ему о себе, а он в ответ многое

рассказал об Афоне, хотя в тот момент тяжело болел,

был уже при смерти. На Афоне он много страдал. В

Греции в то время была диктатура, и

власть с подозрением относилась ко всем, кто

приезжал из Союза, даже к монахам. И он

чувствовал это подозрение и

недоверие. К сожалению, и сегодня все еще

существует неоправданная настороженность

в отношении русского присутствия на

Святой Горе Афон. Создается впечатление,

что грекоязычное Православие

ставит национализм над интересами

Церкви.

После Святой Горы я отправился

во Францию, был аспирантом в русском

Свято-Сергиевском богословском институте

в Париже. А поскольку я хотел хорошо изучить

русский язык, профессор литургики в институте,

владыка Георгий (Вагнер) (в те

времена епископ, затем архиепископ Русской

Церкви во Франции), отправил меня

в русский монастырь Покрова

Пресвятой Богородицы в селе Бюсси

в Бургундии. Там я встретил множество

удивительных русских эмигрантов, которые

свои юношеские годы провели в

дореволюционной России. В первую

очередь, я имею в виду мою учительницу

русского языка монахиню Серафиму (Осоргину).

Она стала для меня не только самой лучшей

учительницей в моей жизни: я считаю ее своей

духовной матерью. Она соединила все

самое хорошее, что было в русском

дворянстве, с истинно христианской жизнью.

В память о ней я пытаюсь теперь

восстановить храм в селе Кольцово,

в родовом имении Осоргиных.

— Какое впечатление на Вас,

грека, произвела жизнь русских монастырей в

богослужебном плане? Что Вам показалось там

своим, родным, а что, может быть,

непривычным?

— Никакой разницы нет в том, что касается

богослужения. Славянская Литургия в

русских монастырях была мне полностью понятна. Когда я

служу в нашей церкви, я читаю тайно только

молитву Херувимской песни. Иногда я вижу

славянский текст и произношу ее по-гречески, потому

что все тексты достаточно точно переведены, и

порядок слов тот же самый. Конечно, отличаются

песнопения, но мне нравится, надо сказать, как поют

ваши традиционные хоры.

— Вам, наверное, часто задают

вопрос о приюте, который Вы создали в

Лимассоле…

— Это очень тяжелая тема. Но вы знаете, я

многому научился там как священник. В 2004

году я создал приют для женщин, которые попали в

руки сутенеров. Мы помогли более чем тремстам

женщинам. Их душевные раны были очень серьезными, но

меня поразила способность этих женщин к исцелению с

помощью Церкви. Это был большой урок для меня.

Пока я не сталкивался с этой проблемой, я

думал: «Проститутки — потерянные люди,

даже опасные, священнику с ними нельзя иметь

дело». А потом я увидел их такими, о которых

сказал Господь: мытари и блудницы вперед

вас идут в Царство Божие (Мф.

21, 31). Вы помните, Господь

осуждал больше лицемерных фарисеев, чем блудниц,

которые имели истинное покаяние. И в церковной

истории мы имеем впечатляющие примеры покаяния

блудниц, как, например, преподобной Марии

Египетской. Обычно я привожу ее житие

в пример нашим подопечным. Также вы знаете,

что одна из героинь русской литературы,

вызывающих сострадание,— Соня

Мармеладова в «Преступлении и

наказании».

Я расскажу такой случай. Была девушка из Молдавии, которую вынудили заниматься проституцией в первый ее приезд, и она до некоторой степени примирилась с этим и приезжала на Кипр время от времени, чтобы заработать, зная, что ее ждет. Почти всех, кто приезжает впервые, именно принуждают к проституции, но потом некоторые из них примиряются с этим ради денег и приезжают во второй, третий раз на работу в кабаре острова. Но потом эта девушка решила вернуться к нормальной жизни. Она жила у меня в приюте несколько месяцев, работая честно на разных работах. Потом я послал ее на родину и попросил свою знакомую женщину в Молдавии отвезти ее к одному хорошему духовнику в Кишиневе. Он много помогал ей, и она стала очень благочестивой. Один киприот, который знал ее по кабаре, решил на ней жениться. Он поехал в Молдавию, встретил ее и потом сказал мне: «Батюшка, это совсем другая женщина». Сейчас она очень чисто живет. Воспитывает мальчика; многие из этих женщин — разведенные, с маленькими детьми. Потом и я посетил ее в Молдавии и был в ужасе от того, в каких условиях она живет: общежитие, в котором человек сто, и у нее такая маленькая комната, 3 метра на 3. И сколько там других людей, пьяниц… И когда я увидел все это, я сказал: «Дорогая, я не могу видеть тебя с ребенком здесь. Попрошу, найди квартиру, сними, и я помогу тебе». Так и произошло.

Мои прихожане жалуются иногда, что я употребляю много

церковных денег для таких дел — помочь людям.

Я говорю: «Слушайте: люди — это

живые церкви Бога, и надо помочь тем, кто

страдает,— и морально, и материально. И

всё».

— Как Вы впервые

столкнулись с проблемой проституции?

Я узнал о торговле женщинами, когда стал

священником русской церкви в

Лимассоле, и начал исповедовать.

Некоторые из моих прихожан — женщины, которые

вышли замуж за киприотов, тоже раньше были

жертвами этой торговли. Я был поражен: это

были такие хорошие женщины!

В 2001 году в руках сутенера умерла одна

девушка, студентка из Челябинска. И это стало шоком

не только для меня, но и для всего нашего

общества. Недавно проходил в

Европейском Суде процесс по этому делу, и было

принято решение суда против Кипра. Я считаю, что

наше правительство действительно

виновато. Почему? — Потому

что когда выдают женщинам визы для работы

в кабаре или в баре, то фактически передают их

в руки сутенеров, это ни для кого не тайна. И

мне хотелось бы, чтобы правительства России,

Украины, Молдавии, Белоруссии, из которых

девушки приезжают к нам на работу, последовали

примеру Узбекистана и Доминиканской Республики, которые

потребовали от Кипра не выдавать таких

виз.

Еще одно событие подтолкнуло меня принять решение

организовать первый на Кипре приют для

жертв сексуальной эксплуатации. Однажды

в Страстную Пятницу в храм пришли

молодые девушки в очень коротких юбках. И одна

из моих прихожанок подошла ко мне и сказала:

«Батюшка, почему вы не делаете им замечания?

Вы видите, в чем они пришли? Скажите им,

чтобы они так не одевались в

церковь». Я сказал ей: «Не говори им

ничего. Они приехали в первый раз».

И вы знаете, что случилось? После выноса

Плащаницы они мне сказали, что желают

исповедоваться. Первой подошла

высокая девушка с раскосыми по-монгольски

глазами, возможно, она приехала из Средней Азии.

Она начала говорить об обыкновенных

грехах. Потом я спросил ее, потому что она не

сказала почти ничего: «Вы знаете, воля

Бога — чтобы мы были чистыми до брака. Вы

сохраняете чистоту?» — «Батюшка, я очень

хотела бы. Но у меня такая работа — я не

могу».— «Какая работа?» —

«Я работаю в кабаре». И тогда я понял, что

все эти девушки работают в кабаре, и что

их работа связана с проституцией. Я остался с ними

на два часа. Постарался убедить их

оставить эту отвратительную

«работу»: «Я до президента республики

дойду, я найду вам честную работу, только

оставьте эту, вы разрушаете душу и тело».

Но, к сожалению, они больше не позвонили и не

пришли. И я подумал: надо что-то делать, чтобы иметь

возможность предложить им практический выход.

Так я основал приют. Насколько мне известно, я

второй священнослужитель в

Европе, который создал такой приют.

Первым был один католический священник

в Римини, в Италии. Я мог бы закрыть глаза на

эту проблему и найти себе оправдание. Однако

моя совесть священника не позволила мне

сделать это. В некотором смысле я воспринимал

этих женщин как свою паству. Все мы

в том или ином виноваты перед Богом.

Иногда, чтобы вдохновить девушек на

покаяние, я говорю им, что для меня священник,

который «торгует» Таинствами, то есть

служит нерадиво и только ради денег,— он более

виноват перед Богом, чем вы. Иногда

всеми уважаемые люди, находящиеся на

высоких должностях, оказываются клиентами этих

борделей и не каются, а бывшие проститутки покаянием

обретают чистоту. Никогда не отчаивайтесь в

людях. Это дело научило меня, что человеческая душа

— великая тайна.

— Отец Савва, те, кто

бывал в Вашем храме святого

Стиллиана в Лимассоле, говорят, что там

всегда очень много детей.

— Да, много, и я очень люблю детей. Раньше, когда я

был мирянином, то основал на Кипре «Союз защиты

нерожденных детей» — организацию по борьбе с

абортами. Наш старший сын — священник и

учитель. У него две дочери. Надеемся на большее

число внуков.

Это моя радость, когда я вижу так много детей

в церкви. И всегда я говорю, когда

бывает Причастие: «Причащается раба

Божия Елисавета Тела и Крови

Христовых»,— хотя, может быть, она

совсем маленькая, эта Елизавета,

2–3 года. Мне нравится, как дети тихо,

спокойно, серьезно причащаются.

— Что Вы говорите молодым

людям, которые просят у Вас совета: как быть

счастливыми в браке?

— Я говорю им, что даже если супруги

— святые люди, у них будут некоторые проблемы

во взаимоотношениях, особенно в

первое время — это естественно. Но

если у них будет больше смирения, чем эгоизма, то они

смогут пойти на необходимые компромиссы и всегда

найдут решение. Также нужно, чтобы молодые

руководствовались правильными

критериями в выборе супруга. Они должны

принять во внимание, прежде всего,

характер и красоту души. Это основа, на которой

супружеская пара воздвигнет крепкий и

нерасторжимый душевный союз. Я считаю также, что

сохранение молодыми людьми чистоты до брака предохранит

супругов от измен.

Недавно один московский священник сказал

мне, что намерен от храма материально поддерживать

семьи многодетных прихожан. Я сказал ему следующее:

«Батюшка, Элладская Церковь давно делает

это в регионах Северной Греции. И это,

конечно в чем-то помогает в решении проблемы.

Но корень ее в том, что дети не могут

«конкурировать» с материальными ценностями

этого мира». Люди сейчас считают, что их цель

— материальные блага, и дети им мешают. Мы должны

изменить этот менталитет и научить людей, что нельзя не

принять детей, если нет на то очень суровых причин,

как, например, тяжелая болезнь матери.

И не надо думать, что если в семье много детей, она

обязательно будет бедной. Вот пример семьи моей

супруги. У ее родителей было десять детей. Они рано

потеряли маму, ее отец (мой тесть), простой

деревенский крестьянин, занимался с детьми и больше

не женился (у нас люди старшего поколения очень

уважают первый брак, хотя имеют право

жениться вторично). Дети росли, получили

образование, создали семьи, нашли хорошие работы, и

некоторые из них стали очень богатыми. Среди всех

братьев и сестер матушки (один брат пропал без

вести в войне против Турции

в 1974-м, ему было 20 лет) — дух солидарности,

и они всегда помогают друг другу. Большое благо

— большая семья.